囲碁について

囲碁ってどんなゲーム?

囲碁は一言でいうと、「白と黒の丸い石を順番に置いていって、陣地を取り合うテーブルゲーム」です。

石をつなげて、囲った陣地の数が多い方が勝ち。

ある条件を満たすと石を取れたり取られたりして、そこが勝敗に関係してきます。

チェスや将棋と比べて読みの手数はとても多く、

チェスでは物足りないと言う人が囲碁をやりだすケースもあるそうです。

囲碁は一説には古代中国の皇帝が発明したといわれていますが、その発祥は正確には分かっていません。

もともとは呪術・易学など占いの道具として使われていたようです。

5~6世紀頃に日本に伝わり、貴族のあいだで嗜まれていました。

かの織田信長も囲碁を打つのが好きで、本能寺の変の直前も囲碁を嗜んでいたとのこと。

その後、徳川幕府が日本のプロ棋士の組織の基盤を作り現在に至ります。

囲碁のルール

むずかしそうなイメージのある囲碁ですが、実はルールはとても簡単です。

ここでは縦横4本線の4路盤を使って囲碁のルールを説明します。ルールを覚えていただければ、

誰でもすぐに囲碁が打てるようになります。

ルール1

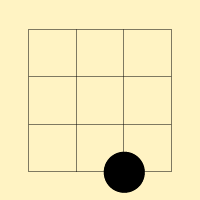

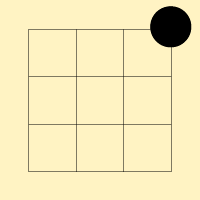

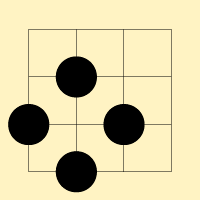

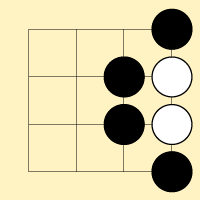

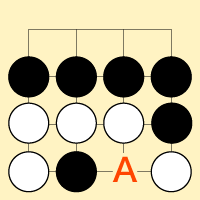

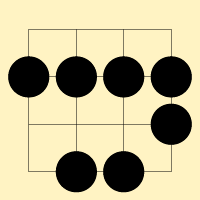

石は「交点」に1手ずつ打ちます

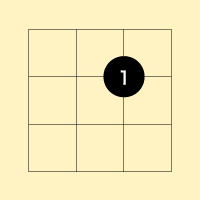

線と線が交わった場所を「交点」と言います。石は、黒石と白石を交互に1手ずつ打ちます。「はじ」や「かど」も打てます。

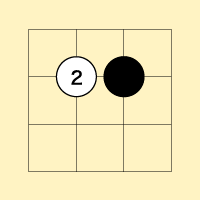

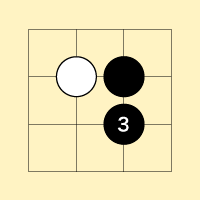

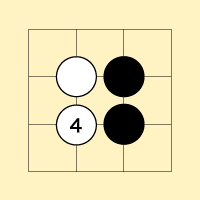

最初は黒から打ち始めます。次は白、その次は黒というように、黒→白→黒→白と順番に打って行きます。上の数字は、置いた順番を表しています。

ルール2

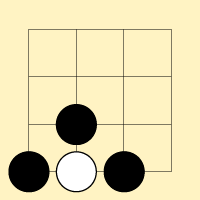

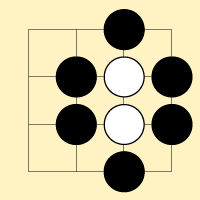

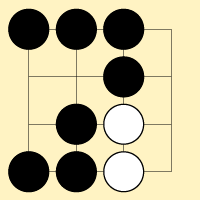

囲めば取れます

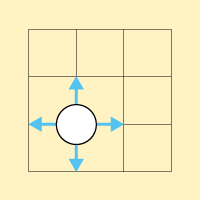

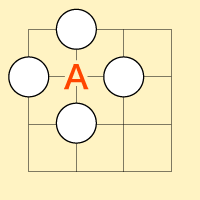

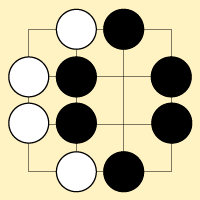

相手の石から出ている線をふさぐと、相手の石を取ることができます。

囲んで取った石は、碁笥(ごけ)の蓋(ふた)に入れて、終局まで大切に取っておきましょう。後で役に立ちます。

真ん中の白石を囲うには黒石が4つ必要です。辺だと3つ、隅だとたった2つの石で囲めます。

石の数がいくつでも、逃げ道をふさぐように回りを囲めば取ることができます。

ルール3

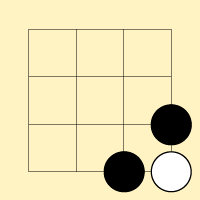

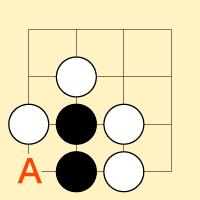

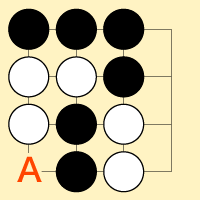

打ってはいけない場所があります

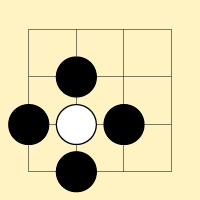

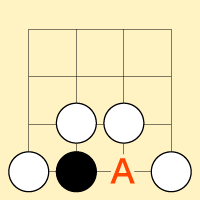

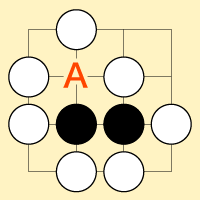

相手の石や「はじ」「かど」に囲まれている場所には、石を打つことができません。

下の図のAの場所には、白に囲まれていて黒の逃げ道がないので、黒は打てません。

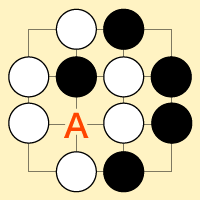

「打ってはいけない場所」でも、打った時に相手の石を取ることができます。

下の図のAは、黒が打つことができる場所です。

出典:張 栩(2017)「囲碁パズル 4路盤」日本棋院監修、幻冬舎